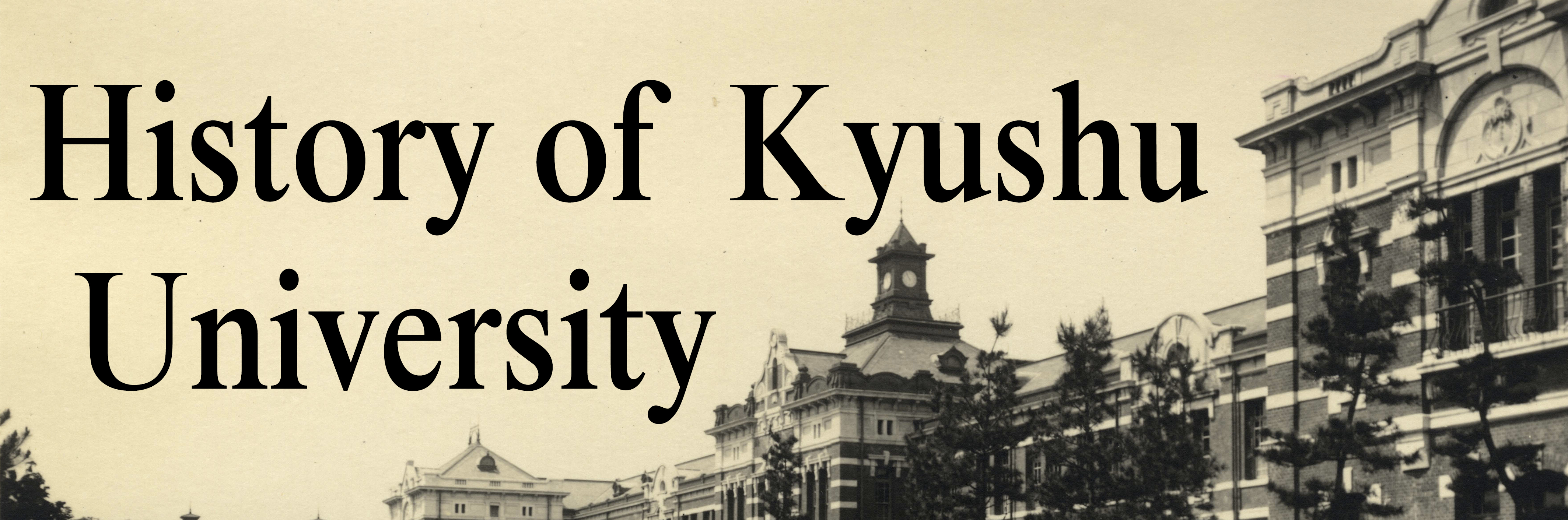

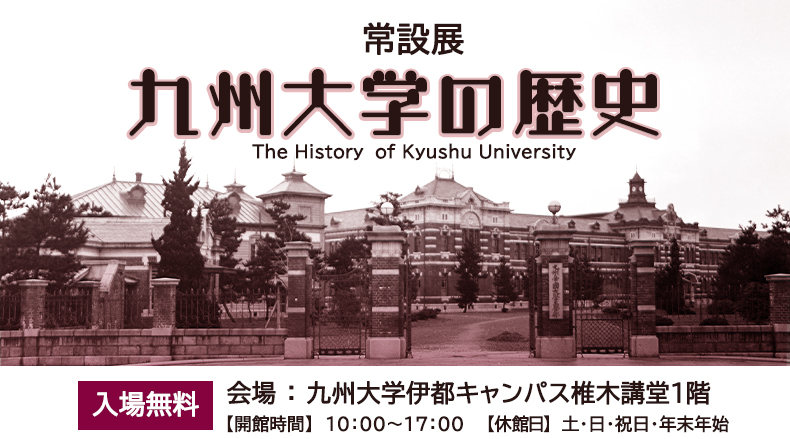

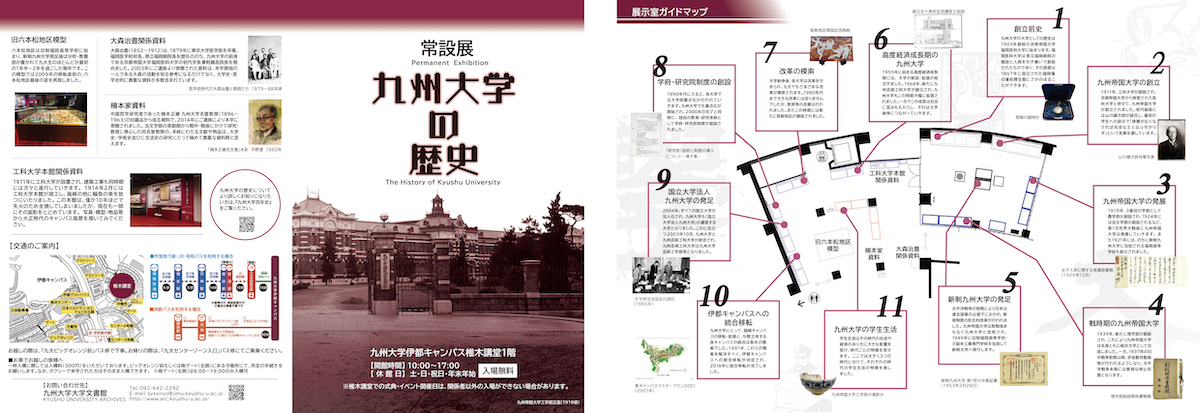

九州大学は、1903年創設の京都帝国大学福岡医科大学を直接の前身として、1911年、九州帝国大学として創立されました。この展示では、創立前史から現在までの九州大学の歴史を、大学文書館が所蔵するさまざまな資料によって紹介します。

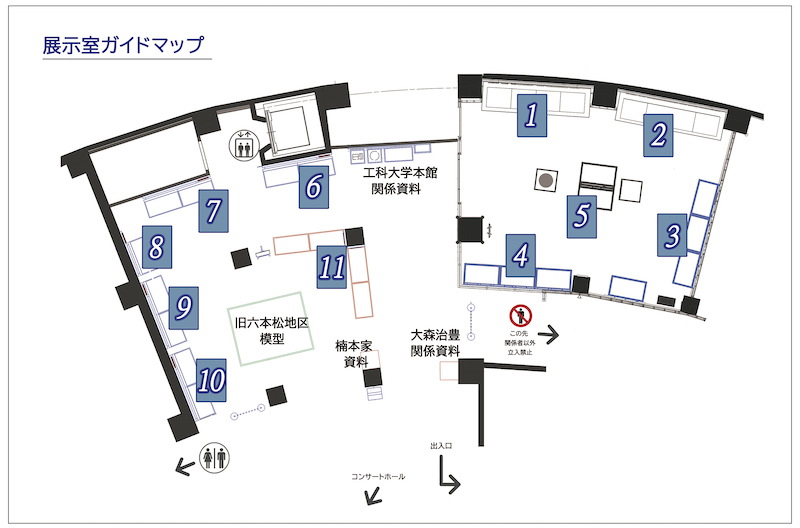

1創立前史

九州大学の大学としての歴史は1903年創設の京都帝国大学福岡医科大学に始まります。 福岡医科大学は県立福岡病院の施設と人員を引き継いで創設されたものであり、その淵源は1867年に設立された福岡藩の藩校賛生館にさかのぼることができます。

恩賜の銀時計

恩賜の銀時計

2九州帝国大学の創立

1911年、工科大学が創設され、京都帝国大学から移管された医科大学と併せて、九州帝国大学が創立されました。初代総長には山川健次郎が就任し、最初の学生への訓示で「修養が広くなければ完全な士と云ふ可からず」という言葉を遺しています。

山川健次郎肖像写真

山川健次郎肖像写真

3九州帝国大学の発展

1919年、3番目の学部として農学部が創設され、1924年には法文学部が創設されるなど、第1次世界大戦後に九州帝国大学は発展していきます。 また1921年には、のちに新制九州大学に包括される福岡高等学校も創立されました。

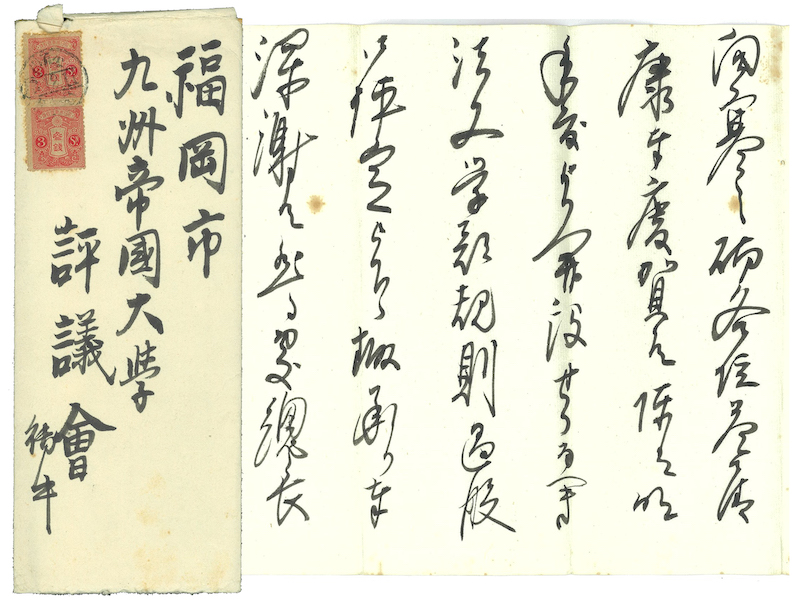

女子入学に関する美濃部達吉書簡(1924年12月)

女子入学に関する美濃部達吉書簡(1924年12月)

4戦時期の九州帝国大学

1939年、新たに理学部が創設され、これにより九州帝国大学は名実ともに総合大学として完成しました。一方、1937年の日中戦争勃発以降、学徒勤労動員等が行われるようになり、太平洋戦争末期には教育は停止状態となります。

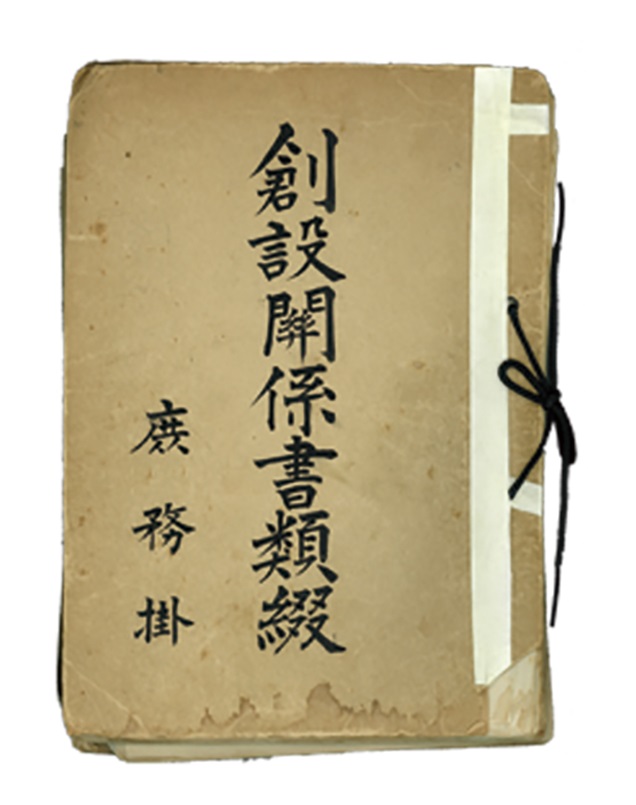

理学部創設関係書類綴

理学部創設関係書類綴

5新制九州大学の発足

太平洋戦争の敗戦により日本は連合国軍の占領下におかれ、教育制度の民主的改革が行われました。 九州帝国大学は敗戦後まもなく九州大学と改称され、1949年に旧制福岡高等学校・久留米工業専門学校を包括して新制大学へ移行します。

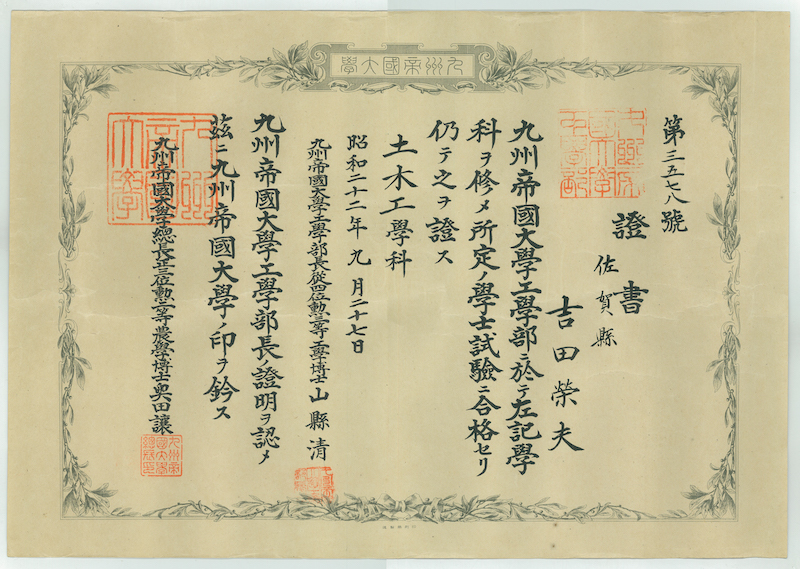

新制九州大学 第1号の卒業証書(1953年3月28日)

新制九州大学 第1号の卒業証書(1953年3月28日)

6高度経済成長期の九州大学

1955年に始まる高度経済成長期には、大学の新設・拡張が相次ぎました。1968年、新たに九州芸術工大学が創立され、九州大学もこの時期大幅に拡張されました。一方でこの成長は社会に歪みももたらし、それは大学にも及ぶこととなります。

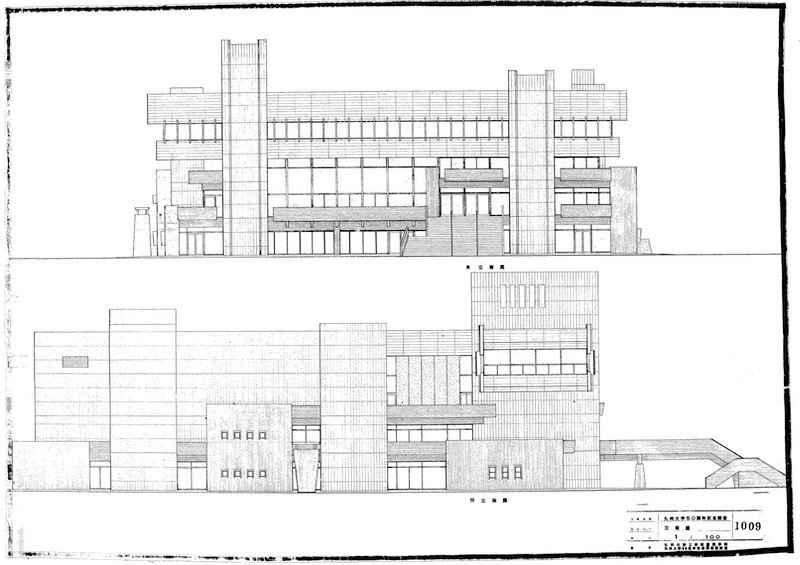

創立五十周年記念講堂

創立五十周年記念講堂立面図

7改革の模索

大学紛争後、各大学は改革をせまられ、九大でもさまざまな改革が模索されます。1980年代まで大きな改革には至りませんでしたが、教育等の改善は行われました。またこの時期には新たに筑紫地区が建設されました。

筑紫地区開設記念陶板

筑紫地区開設記念陶板

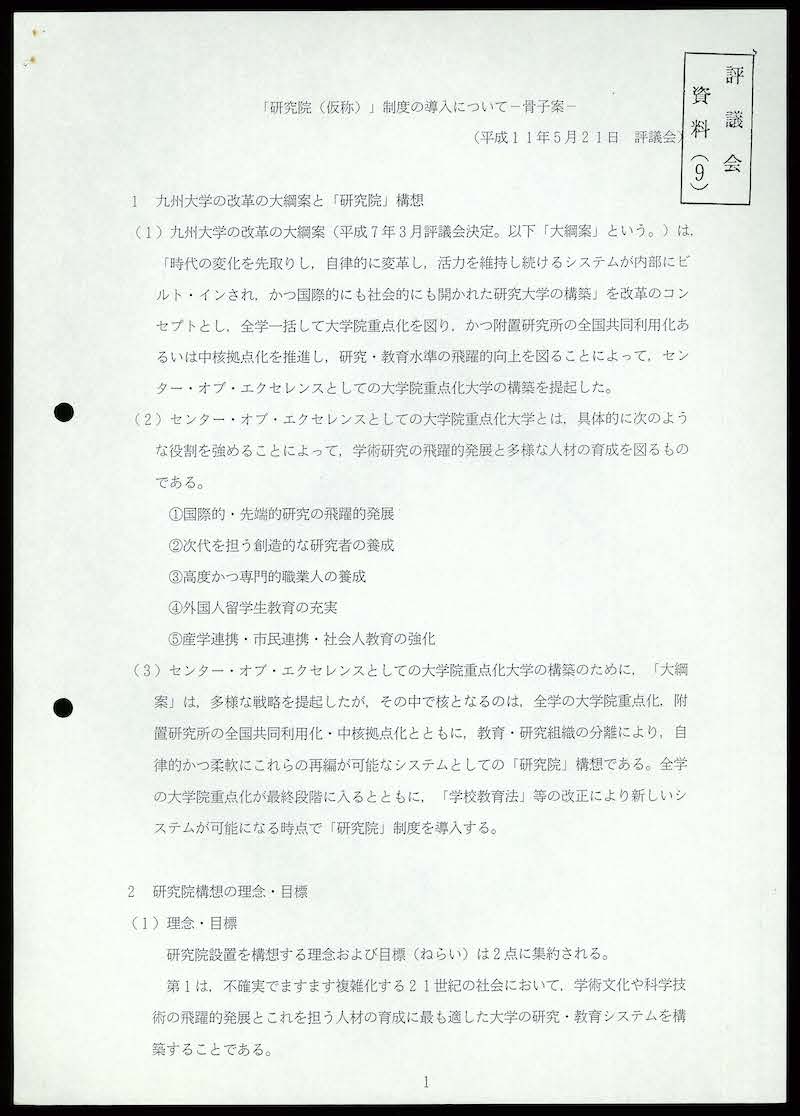

8学府・研究院制度の創設

1990年代に入ると、各大学では大学院重点化が行われていきます。九州大学でも重点化が開始され、2000年の完了と同時に、独自の教育・研究体制として学府・研究院制度が創設されました。

「研究院(仮称)」制度の導入について-骨子案-

「研究院(仮称)」制度の導入について-骨子案-

9国立大学法人九州大学の発足

2004年、すべての国立大学が法人化され、九州大学も「国立大学法人九州大学」の運営する大学となりました。これに先立つ2003年10月、九州大学と九州芸術工科大学が統合され、九州芸術工科大学は九州大学芸術工学部等となりました。

大学間交流協定の調印(1985年)

大学間交流協定の調印(1985年)

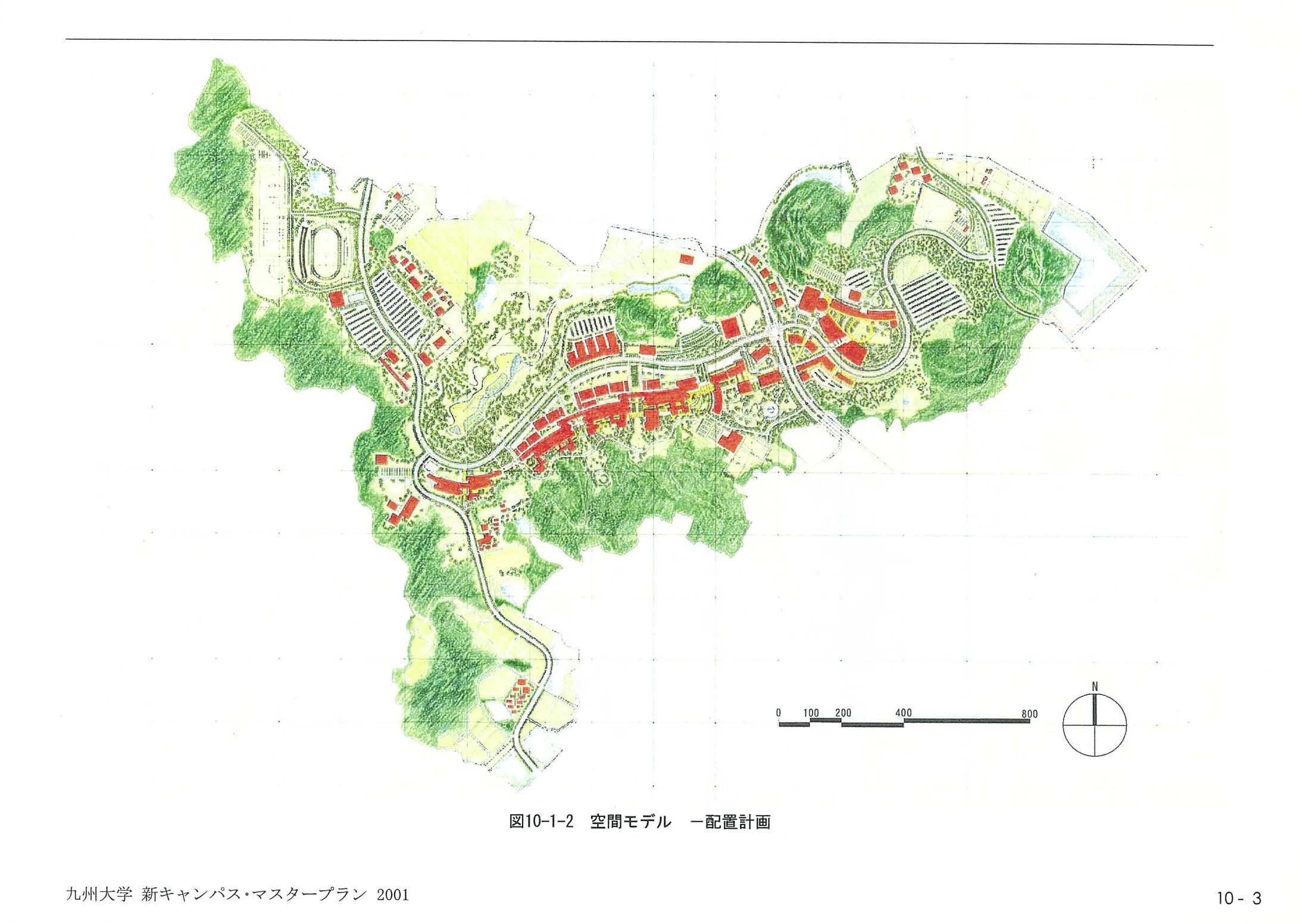

10伊都キャンパスへの統合移転

九州大学にとって、箱崎キャンパスの移転・拡張と、分散立地する各キャンパスの統合は長年の懸案でした。1991年、これらの懸案を解決すべく、伊都キャンパスへの統合移転が決定され、2018年に統合移転が完了しました。

新キャンパスマスタープラン2001(2001年)

新キャンパスマスタープラン2001(2001年)

11九州大学の学生生活

学生生活はその時代の社会や経済のあり方に大きな影響を受け、時代ごとの特徴を見せます。ここでは大きく3つの時代に分けて、それぞれの時代の学生生活の特徴を表しました。

九州帝国大学工学部の

九州帝国大学工学部の湯飲み

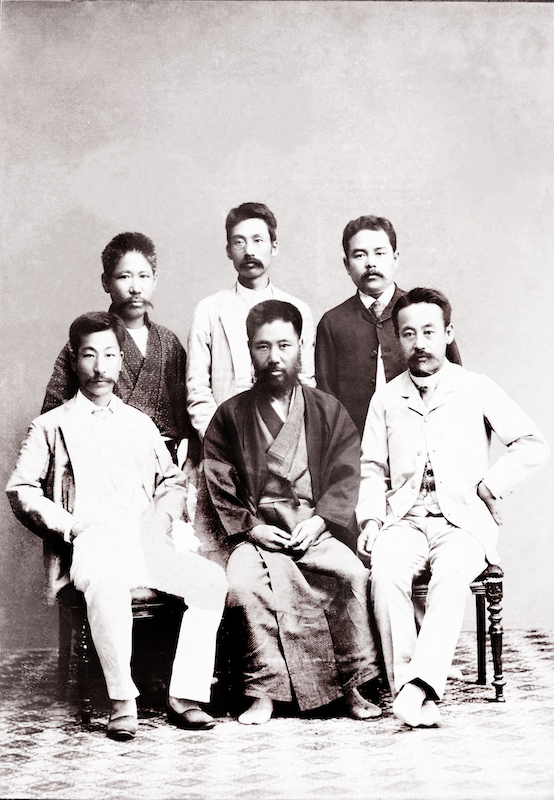

大森治豊関係資料

大森治豊(1852~1912)は、1879年に東京大学医学部を卒業、福岡医学校校長、県立福岡病院長を歴任ののち、九州大学の前身である京都帝国大学福岡医科大学の初代学長兼附属医院長を務めました。2003年にご遺族より寄贈された資料は、本学開祖の一人である大森の活動を知る参考になるだけでなく、大学史・医学史的に貴重な資料が多数含まれています。

医学校時代の大森治豊と

医学校時代の大森治豊と教師たち(1879~88頃)

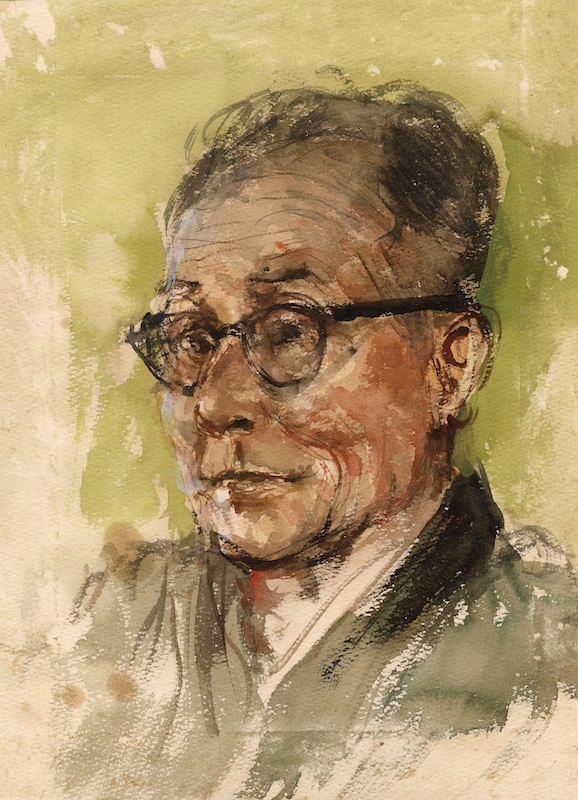

楠本家資料

中国哲学研究者であった楠本正継九州大学名誉教授(1896~1963)の旧蔵品から成る資料で、2014年にご遺族により本学に寄贈されました。法文学部の草創期から戦中・戦後にかけて研究・教育に専心した同名誉教授の、多岐にわたる文献や物品は、大学史・学術史並びに生活史の研究にとって極めて貴重な資料群と言えます。

「楠本正継先生像」水彩 平野遼(1960年)

「楠本正継先生像」水彩 平野遼(1960年)

旧六本松地区模型

六本松地区は旧制福岡高等学校に始まり、新制九州大学発足後は分校・教養部が置かれて九大生のほとんどが最初の1年半~2年を過ごした場所です。この模型では2009年の移転直前の、六本松地区最後の姿を再現しました。

工科大学本館関係資料

1911年に工科大学が設置され、建築工事も同時期には次々と進行していきます。1914年2月には工科大学本館が竣工し、箱崎の地に輪奥の美を放つにいたりました。この本館は、僅か10年ほどで失火のため全焼してしまいましたが、現在も一部にその面影をとどめています。写真・模型・物品等から大正時代のキャンパス風景を覗いてみてください。 ※展示資料は年に2回程度の一部入れ替えを行っていきます。

リーフレットダウンロード

リーフレットのダウンロードはこちらから。

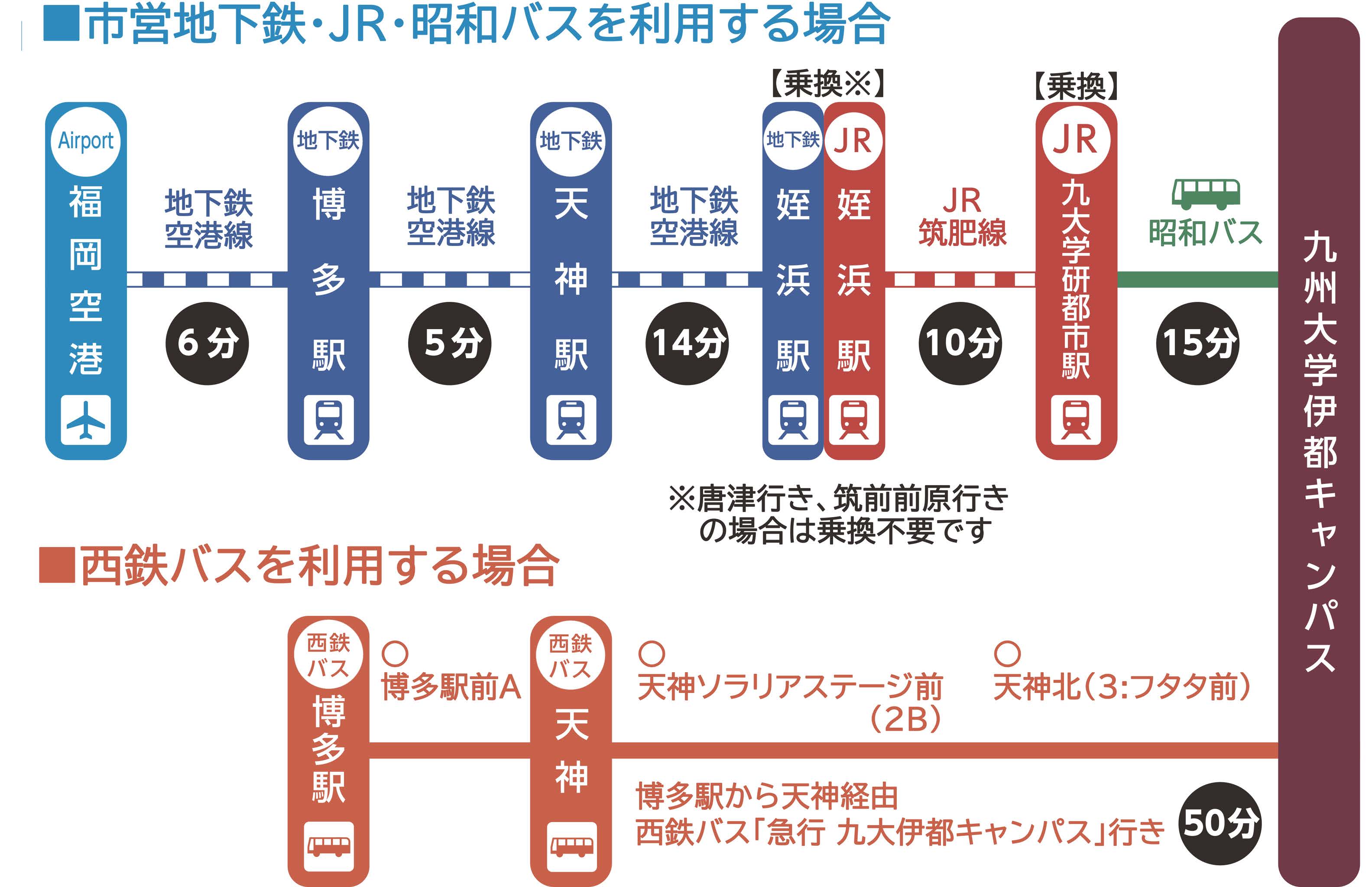

交通のご案内

お越しの際は、「九大ビッグオレンジ前」バス停で下車。お帰りの際は、「九大センターゾーン入口」バス停にてご乗車ください。

■お車でお越しの皆様へ

一時入構に際しては入構料(300円)をいただいております。ビッグオレンジ前もしくは南ゲート(北側)にある守衛所にて、所定の手続きをお願いします。なお、タクシーで来学された方はそのまま入構できます。

※南ゲート(北側)は8:00~19:00のみ入構可